只靠自己 和情緒孤軍奮戰:台灣警察的情緒困境

同理各種人的心情

卻和自身情緒 孤軍奮戰

台灣警察的情緒困境

努力同理民眾

自身困境卻難以被看見

在一個一如既往的夜班裡,員警阿齊(化名)突然接到民眾報案電話,疑似發生 KTV 鬥毆事件;接獲通報後,阿齊與同事馬上趕往現場,進入包廂內查看,約莫十幾人,大多數都醉得一蹋糊塗。

「可以請你們先稍微安靜方便我們值勤嗎?」阿齊盡可能客氣地對民眾說,但包廂內似乎沒有人聽到阿齊的好言相勸,有人繼續唱歌,有人故意點歌向阿齊咆哮。無奈下,阿齊只好稍微大聲地請民眾停止動作。

「今天是我生日欸,你們警察在那邊搗亂什麼,」

民眾咆哮「不然你制服脫下來我們拚輸贏啊!」

平時和藹可親的阿齊愣了一下,發現跟對方好好講話已行不通,只好也大聲地告訴民眾:「我們只是在辦公,請你不要這樣一直挑釁我們,我們也不會挑釁你。」按奈著快要爆發的情緒,阿齊請那位民眾身旁友人多加安撫。

事後回想起來,阿齊有些懊悔地說,可能自己當下情緒也受影響,畢竟是因公處理事情,沒想到民眾的反應會那麼激烈。「只是當下很錯愕,想說他是要跟警察打架是不是。」但接著阿齊無奈地笑著說:

「民眾遇到我們,本身情緒就已經不是很開心了,所以就體諒他們,覺得那你就多酸幾句吧。」

類似此次的事件,是阿齊工作中層出不窮的日常。

警察處裡的,通常都是所謂「不好的事」,涉入的民眾當然也常有抱怨情緒。久了之後,不少員警已經能像阿齊這樣,學會理解民眾不滿的情緒。但關於警察的新聞,只有那些情緒失控、爭議執法的報導最容易被記得,因此民眾對警察的印象一直欠佳。也許是因為這樣,這些警察同理民眾的努力,一直很難被看到。

這些情緒勞動的背後,還有一個議題更加隱而不顯,甚至連警察本身也難以察覺。

而這件事,已經為警民雙方,帶來了沒有人想看見的結果。

他們還背負著

許多不為人知的情緒與壓力

2022 年 6 月 15 日警察節當天,花蓮 25 歲的林姓警員在分局車棚旁的空地,用配槍朝自己頭部射擊,送醫不治。就在前一天,新竹國道警察竹林分隊的柯姓員警,在國道舉槍自戕。(事件請見此)

當一個人面臨情緒困境,身上又剛好配戴著致命武器,憾事就更容易發生。每個這樣的事件中,警員的勤務壓力與工作環境常是檢視重點。

「(長官)一方面要你的績效,一方面又要你不要去做攔車的動作。希望你科技執法。但是很多績效主要都是以現場攔停為主,沒辦法說用科技執法的方式去攔車。」國道警察阿海表示,因為害怕績效達不到長官的期望,他常以矛盾的心情處理這些勤務。勤務上,阿齊也提到他因處理跳樓與上吊自殺等重大案件,讓他身心都受到很大的衝擊。

除了勤務帶來的複雜情緒,私人生活中的各種問題,也更容易累積在高壓、高工時的警察身上。

「當初以為有愛就能包容,就算是24小時輪班也可以,但後來小孩出生就不行了。」關老師王凱(化名)談到其中一個諮詢個案時這麼說。

「關老師」是各縣市警察局成立的專責心理輔導單位,負責該行政業務的警察同仁,也稱為關老師。當單位發現警員情緒有異常時,就會聯絡關老師協助輔導。「小孩子生了以後,整個家庭都亂了,譬如小孩哭了媽媽不在,媽媽回來了但孩子還在睡。就為了這個一直吵......」關老師王凱回憶道,24 小時輪班制之下,這位女警個案最後無法兼顧家庭,最後導致離婚收場。

上述自殺、與另一半離婚、績效壓力等狀況,皆與長期累積的心理壓力,與問題無法獲得解決有關。然而,他們是如何面對與排解這些壓力與情緒?這些負面情緒真的有辦法獲得解決嗎?

只是讓負面情緒過去

因為「沒時間」處理

「警察最苦的就是派出所。早晚輪班、案件量、還有來自四面八方的壓力。」在台北市擔任員警阿一(化名)苦笑說道。

雙北派出所的基層員警所面臨的壓力通常都較為巨大,阿一所在的派出所需要的處理的案件與勤務五花八門,同事們紛紛列舉最討厭的勤務,打架、精神障礙者等多人惡性案件。也是因為如此,容易受到身體或精神上的壓力,他說:「一個神經病持刀向你衝過來,是你怕不怕?」

也許是因為阿一生性樂觀,沒有在工作上落下眼淚的他,卻仍目睹許多同事無奈遭遇後落下的眼淚。他也道出警察這份工作的無奈,「其實民眾罵我們,我們都不會怎樣,但長官沒有在一件對的事情上給予你相應的支持,對我們來說影響都蠻大的。」有時即使已經照規定開單還是被懲處,「誰可以告訴我到底要開還是不開?」

無力的感覺從阿一描述故事的口中緩緩流出。

儘管無奈,阿一也從來不會在負面情緒上多做什麼,「我這個人不會一直把負面情緒帶在身上,頂多抱怨幾句」,因為他「沒時間」處理這些情緒,所以就是讓事情自己過去。

但有時過去並不是遺忘。

員警阿齊清晰記得剛入職不久,第一次遇到偷車的案件,因為毫無處理經驗,他的內心跟下著雨的天氣一樣憂鬱,「我們做完卷宗送到偵察隊,就被大罵說怎麼做的零零落落,那天下班後我完全不敢下樓吃飯,只能躲在房間偷偷哭。」阿齊提起當天的自己,仍感到有些心酸。

他也曾目睹跳樓自殺後粉身碎骨的人,當下負面情緒蜂擁而至,「連做夢都會夢到」。有懼高症的他,有次更為了救下一個待在 17 樓頂想自殺的女孩,才意識到自己差半隻腳就會從屋頂摔下去。甚至在一次將精神障礙者送到醫院後,才發現他身上持有一把菜刀,那些壓力與恐懼都與他如此靠近。

儘管這些案子可能讓他在當下惡夢連連,但阿齊有意地強調說,這些事情已經不會影響他了,因為他還有明天 12 小時的工作、後天 12 小時的工作⋯⋯

隨著接觸的案件愈多,阿齊的心理建設也越來越好,他也說:「現在的情緒很快就結束了,因為後面一直不斷有新的事情,所以你必須忘掉過去。」 他要讓所有負面情緒就停留在當天的 12 小時。這種被時間催促著只能壓抑的負面情緒,似乎是員警們的日常,他們長久以來習慣自己去處理負面情緒。

然而,這會讓所有事情迎刃而解嗎?

職場陽剛價值下

警察習慣「靠自己」

根據關老師王凱觀察,在面對心理壓力時,警察通常習慣 「靠自己」。王凱以自身派出所的真實事件為例。有位原本喜歡聊天的員警,某日開始突然變得沉默寡言,常常用網路。有一天同事偶然發現,他在看的竟然是——教導如何輕生的網站。

王凱得知情況後,旋即協同心理師前往關心該員警,然而在描述自身情況時,他仍極其委婉。事後連絡家屬後才知道,那位員警家中發生了重大變故。

「他(員警)會害怕讓所長知道他的事情、害怕丟臉,因為他也是主管,會覺得如果自己家裡的事沒辦法擺平,我有什麼資格帶領底下。」

對於警察習慣「靠自己」的現象,王凱也指出,多數員警在一開始面對他們時,也不會直接講出自己的壓力。作為第一線處理員警緊急情緒的人員,更多的是去引導,讓員警能把心理的壓抑釋放出來。

面對心理壓力時,警察常想著要「壓」、「不能講」。一方面覺得警察是「鐵漢」,是幫大眾解決事情的人,所以自己有事不能無法處理。這種強調威權性與統御力量的陽剛價值,一直與警界各種問題密切相關。另一方面,員警也怕將心理壓力外顯,容易帶來如長官注意、同事取笑等負面結果。

這種情況也經常發生在專業諮商過程中。桃園市政府警察局心理諮詢委員林祺祥指出,警察之所以不夠信任諮商師,可能與擔心績效受到影響有關。

「員警可能會擔心,我講這句話是可以的嗎,或我講這句話被長官知道,我的考績是不是就要拿到乙等、丙等。」

心理師林祺祥也說到,警察們大多學過犯罪心理學,知道如何偵訊嫌犯,也因此讓諮商過程變得有點像「諜對諜」。

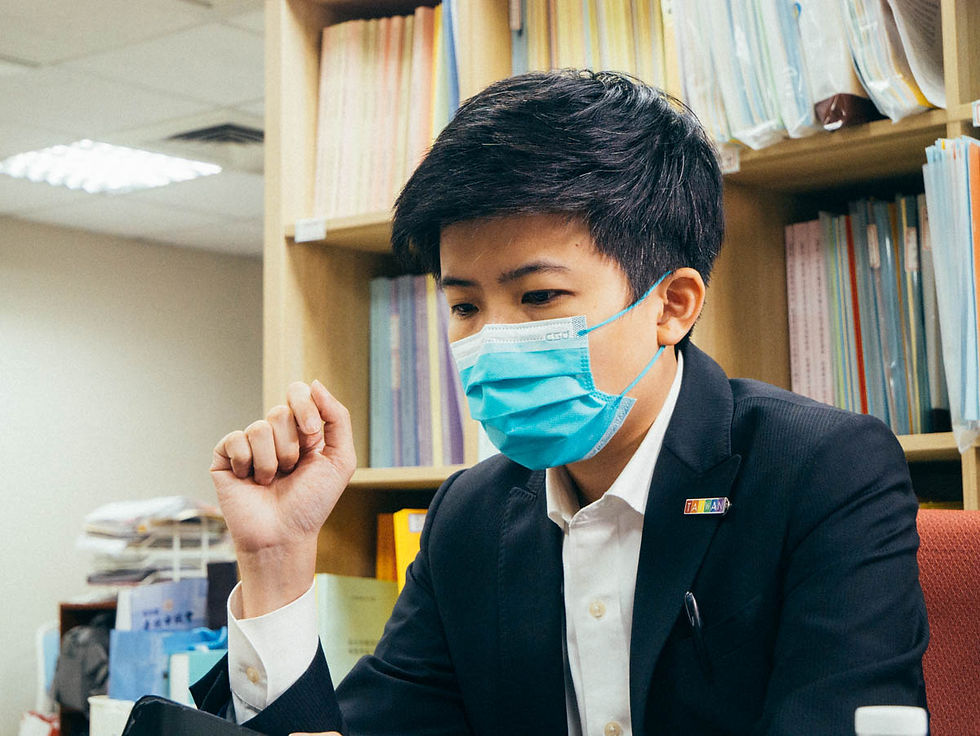

林祺祥│諮商心理師、桃園市政府警察局心理諮詢委員

蘇恆舜│警大前心理輔導老師、現任行政管理學系講師

除了在諮商過程中,員警不願透漏自己脆弱一面的棘手情況外,

目前國內針對「警察情緒問題」的處理機制及經費也相對匱乏。

中央警察大學行政管理學系講師(前心理輔導老師)蘇恆舜指出,目前台灣投注的相關資源非常不足,許多派出所一個月僅有六千至一萬元的預算,許多警察甚至兩個月才能諮商一次。他認為,由於大多數員警的問題是在成為警察後才出現,「警察機關就有責任要照顧警察的心理問題。」

臺北市議員苗博雅也提到,台灣因為社會對於此類議題關注較少,所以目前機制仍不成熟,但在警察常遇到致命威脅的美國,警政部門則願意花很多的心力去處理警察心理壓力問題。她指出臺灣目前最需要的還是「有錢有人」,政府應提供預算,並與「外部」的諮商師合作來改善警察心理壓力問題,讓警察放心講出自己的問題。

「對於主動尋求幫助的員警,負責機關應該要開誠布公的跟大家推廣說,我們有這個服務,歡迎大家來利用。」至於求助較為被動的警察,苗博雅則認為應該在使用武力,或目睹讓人不愉悅事件等特殊勤務後,要求這些員警進行幾次晤談,這種 SOP 能讓警察的狀況被即時發現。

「就像喝醉的人總是會說我沒醉,也許心中有很多煩惱的人,他根本沒有察覺累積了這些情緒,所以到現在還沒有尋求協助的意願。」

但目前,有情緒問題的警員,只能透過長官同事察覺異狀後轉介給關老師;關老師王凱甚至指出,他接觸到的個案,沒有一個是自己來尋求幫助的。當覺察情緒困境的任務,落在警員自己或長官同事這些個體身上,在早晚輪班、案件都處裡不完的情況下,有多少黑數就此被忽略?

當警政體制開始重視的情緒問題,員警才能更脫離靠自己的困境、習慣尋求幫助。

試著去理解

也許是我們能做的第一步

針對警察們如何處理自身心理困擾的問題,蘇恆舜認為警察應該要不斷學習各種心理健康和心靈提升的課程,並試著接受自己的不完美。

「他們要理解靠自己,終究有限,警察總覺得自己應該要夠強悍、夠完美。但也許周遭的人需要讓他們知道的是,換下衣服,我們都是一樣的。」

而身為一般民眾的我們,能做的是試著理解「警察其實也是普通人」。林祺祥心理師也提到:「連警察穿個制服買便當,都會被投訴說是不是在摸魚。」但其實警察不過只是眾多職業中的一種。或許我們可以用更尊重、包容、不那麼高標準的方式,去同理總在高壓環境中工作的警察。

每個人的情緒都是真的,這群 24 小時輪班的公務人員,戲稱自己是處理雜事的總機,在脫下制服時,他們的情緒也需要被理解。

當然,這絕不是部分警察情緒失控、違法盤查或暴力執法這些爭議的藉口。但當情緒獲得緩解、有了出口後,他們也許能以更適合的狀態處裡民眾需求。長期關心警政議題的苗博雅也認為:「警察的心理健康會影響到執法的公正性與安全性,對於社會公益很重要。他執行的過程中應該是給予更多的安全,而非不安。」

讀到這邊,你我都已經為警察情緒困境議題,踏出了重要的一步,那就是理解。

也許身為普通人,我們無法一夕間改變政策或警界機制。但如同開頭的員警阿齊同理民眾那樣,若民眾能稍微理解警察的情緒狀況,或許就能稍微軟化警察「就是要比別人強」的陽剛形象,身邊的警察朋友也更可能有機會說出想法。

這些一點點累積的理解,都可能讓警察們在面對情緒時,不再那麼地 孤 軍 奮 戰。

團隊的話

理解與同理,是任何改變的第一步

如果你願意,可以告訴身邊認識警察的朋友、分享這篇新聞、

或問問你的警察朋友,最近心情如何。

有了你的理解,他們也許就不再那樣的 孤軍奮戰 。

你還可以再閱讀:心理師們對本篇報導的想法